Mois : février 2018

Les sortilèges des mots

Spartan, David Mamet (2004)

Scott, appelons-le Scott (Val Kilmer au sommet de son art), est un (ancien?) Marine. Il entraîne des soldats et résout des problèmes épineux. Si on lui confie une mission, il ira jusqu’au bout, quelles que soient les méthodes nécessaires ou les pertes humaines potentielles.

Une jeune femme très surveillée (Kristen Bell) a disparu (on apprend assez tard dans le film qu’il s’agit de la fille du Président, mais bon comme les spectateurs sont des imbéciles et qu’il est très important de les traiter comme tels, c’est écrit sur la jaquette du DVD). La mission est évidemment confiée à Scott, qui découvre que la jeune femme fréquentait un bar où des sugar daddys se rendent à la pêche à la minette contre évidemment de belles liasses de dollars. Non seulement, la fille du président a disparu, mais un scandale international est sur les rails. Scott survivra-t-il à cette mission ? A-t-il conscience de la véritable nature de sa mission ?

Quand une cité voisine de Sparte demandait de l’aide à la cité guerrière, Léonidas avait l’habitude de n’envoyer q’un homme.

David Mamet (né en 1947) est surtout connu pour ses scénarios, comme celui des Incorruptibles de Brian de Palma. Mais Mamet est un réalisateur-manipulateur de génie, il aime les faux-semblants et les fausses pistes, les jeux de miroir et fumée. Il l’a prouvé avec trois films, tous recommandables : Homicide, La Prisonnière espagnole, Spartan.

Spartan appartient à cette catégorie de film (formidable) où moins on en sait avant de commencer à regarder, mieux c’est. Tout comme la jaquette du DVD, j’ai déjà été trop bavard. Fort logiquement, j’arrête donc cette recension ici.

Vous savez ce qu’il vous reste à faire…

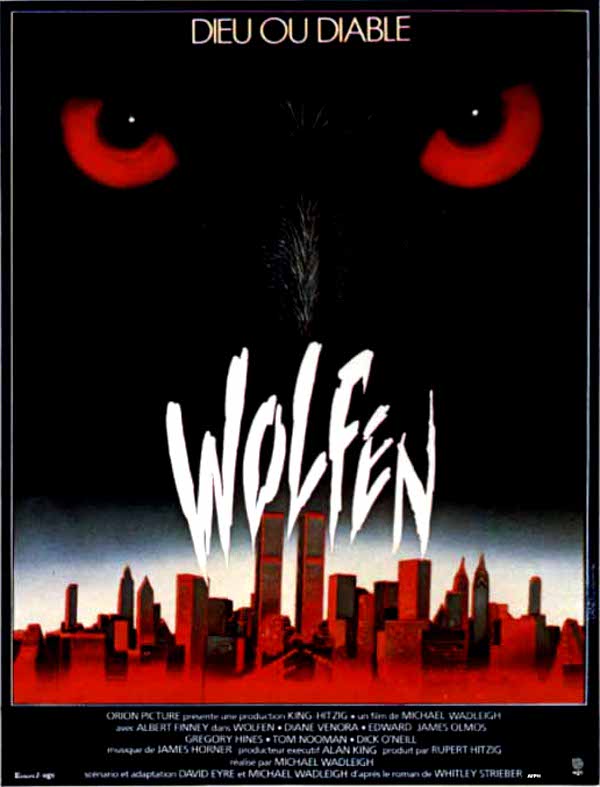

Wolfen, Michael Wadleigh (1981)

Il y a des films que vous regardez à l’adolescence et qui vous marquent durablement. Pour ma part, ce fut, entre autres, Rollerball de Norman Jewison (1975), vu à la télé (peut-être, je ne me souviens plus trop, dans le cadre des Dossiers de l’écran) ; La Chair et le sang de Paul Verhoeven, vu au cinéma avec ma mère en 85 (j’ai le souvenir qu’elle avait été littéralement estomaquée par la profusion de scènes de sexe et de violence dans le film, comme pour L’année du dragon, même année que nous avions vu en famille avec mon « petit » frère) ; Wolfen, vu à la télé, puis loué en cassette vidéo. Tous ces films se rattachent à des trucs qui passionnent l’adulte que je suis devenu : la violence pour Rollerball, eros&thanatos pour La Chair et le sang, la provocation aussi, et les Amérindiens et l’écologie pour Wolfen.

A priori, Wolfen est un bête « film de monstres », Le pacte des loups à New York (il y a même une scène de Karaté / Kung Fu avec Gregory Hines ;-). Mais rapidement le film à suspens, le film d’horreur classique (via la première scène près du vieux moulin hollandais, la scène dans un quartier du Bronx en pleine démolition) laisse la place à un film extrêmement politique et disons-le aussi « à message écologique ». Wolfen rejoint en cela Nomads de John McTiernan, un film certes imparfait, mais qui vaut largement plus que sa modeste réputation.

Par certains côtés, Wolfen a mal vieilli (c’est marrant, aussi, de voir des gens fumer le cigare au bureau), le procédé d’effets spéciaux censé nous montrer le monde comme les loups le voient a été nettement amélioré depuis, notamment pour le premier Predator (1987 – McTiernan encore). Et aujourd’hui avec le numérique, on fait à peu près ce qu’on veut si le budget suit. Cela dit, Wolfen reste impressionnant, les scènes d’investigation dans les ruines du Bronx sont à peine croyables, on dirait que ça été tournée dans une grande ville allemande ravagée par un bombardement de la Seconde guerre mondiale.

Le casting est très convancaint : Albert Finney en flic sur le fil (de l’alcoolisme), Diane Verona en psychologue (vue plus tard dans Heat), Gregory Hines en légiste, Tom Noonan en vétérinaire New Age halluciné. Edward James Olmos en Indien lycanthrope (ou pas).

Wolfen n’est sans doute pas un grand film, mais son message politique / métaphorique n’a jamais été aussi pertinent : dans les villes humaines et inhumaines, les loups prospéreront.

//

Si j’en crois ce site le blu-ray américain est toutes zones et contient des sous-titres anglais. Pour ma part, j’ai un vieux DVD américain qui passe parfaitement sur mon nouveau lecteur dézoné Samsung (« nouveau », car mon fils cadet a cassé le précédent alors qu’il était tout petit et j’ai mis cinq ou six ans à en racheter un autre, ce qui me permet de ressortir tous mes DVD zone 1 comme Bury my heart at wounded knee).

Häxan, Benjamin Christensen (1922)

Sous-titré « La sorcellerie à travers les âges », tourné la même année que le Nosferatu de Murnau, Häxan est un des films les plus étranges que j’ai vus au cours de ma vie.

C’est un documentaire de 1922, en sept parties, sur l’histoire de la sorcellerie où les « actes » sont rejoués par des acteurs professionnels (re-enacment), procédé révolutionnaire pour l’époque.

Le coffret Potemkine en ma possession contient trois versions du film (toutes tirées d’un nouveau master restauré) :

- La version de 87 mn, sur une musique de Bardi Johannsson, interprétée par le Bulgarian Chamber Orchestra.

- Le version de 76 minutes, narrée par William S. Burroughs, sur une bande-son de Jean-Luc Ponty.

- La version de 104 minutes, accompagnée d’une nouvelle bande-son de Mattie Bye.

J’ai visionné la version de 87 minutes, tout simplement car c’est celle qui est disponible « par défaut », dans le DVD1. Häxan est étonnant de bout en bout ; j’ignorais que c’était un « film à thèse » et celle-ci colle aux connaissances psychiatriques de l’époque (1922). En pleins remous weinsteiniens, le film acquiert un drôle de sous-texte involontaire / back to the future, nous parlant d’une époque où « il ne fallait pas être vieille et laide… ou jeune et belle ». Les violences faites aux femmes sont aussi anciennes que l’humanité.

Sans doute un peu léger sur les racines de la sorcellerie et sur la méfiance « naturelle » que la femme a toujours suscité au sein de la chrétienté, daté en termes de connaissances médicales, Häxan n’en demeure pas moins un film hallucinant. Bien qu’il soit muet, bien qu’il y ait des intertitres en suédois sous-titrés en français, on oublie sans cesse avoir affaire à un film de 1922. A tel point que je n’ai eu de cesse de penser au canular de Costa Botes et Peter Jackson : Forgotten silver.

La version de 87 minutes ne donne aucune référence à l’affaire des démons de Loudun. Mais on ne peut s’empêcher d’y penser. Un film à ranger avec Les Diables de Ken Russell, chef d’oeuvre baroque et un poil too much (du Ken Russell, quoi) dont on attend toujours une version DVD ou Blu-Ray digne de ce nom.

La Servante, Kim Ki-Young (1960)

Un mari, professeur de musique attaché à une usine textile, et son épouse couturière investissent dans une grande maison. Ils ont deux enfants : une grande fille handicapée et un fils plus jeune.

Le professeur dénonce une jeune ouvrière qui lui a écrit une lettre enflammée. La jeune femme, morte de honte, qui n’a été punie que de trois jours de suspension quitte l’usine, puis se donne la mort. Sa meilleure amie met alors dans les pattes du professeur une jeune femme perverse qui va devenir la servante familiale.

Si on trouve facilement le film en blu-ray ou DVD, il faut savoir que le regarder n’est pas si aisé que ça. Le film avait été partiellement perdu, il a été restauré, mais deux bobines sont de qualité très faible, malgré tous les efforts de restauration. Pendant ces deux bobines, l’image saute, tremble, il y a des problèmes de raccord, il faut donc faire l’effort d’imaginer le film tel qu’il devait être en copie neuve.

Tourné exactement à la même époque que Psychose, sorti en salles la même année, 1960, La servante frappe par son jusqu’au boutisme (incroyable pour l’époque) : scènes érotiques, très soft d’un point de vue graphique mais très intenses, suicides, tentatives de suicide, meurtres, tentatives de meurtres, manipulations, empoisonnements… la maison des Kim n’est pas un panier de crabes, mais un aquarium rempli de piranhas qui se débattent dans deux verres d’eau, pas davantage.

Si l’interprétation, assez théâtrale, est typique des années 50, le film joue de façon plus moderne sur la symbolique d’objets courants qui deviennent des armes potentielles : le grand escalier, le couteau de cuisine, la mort aux rats. C’est bien simple, face à tant de perversité et de violence, on a l’impression de voir naître le cinéma coréen moderne, mais aussi le slasher. On ne peut s’empêcher de penser à deux films postérieurs : The servant de Joseph Losey (1963) et Théorème de Pasolini (1968).

Etonnant jusqu’au pied de nez final. Je conseille.