Etats-Unis.

1825.

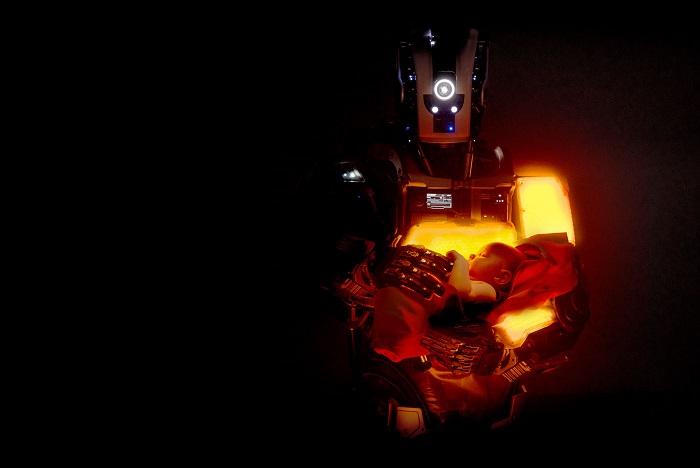

Un riche héritier anglais, John Morgan (Richard Harris), chasse sur les terres sauvages à l’ouest de Saint-Louis. Pendant qu’il se lave dans une rivière, son campement est attaqué par des Sioux. Nu comme un ver, il est fait prisonnier par le chef Yellow Hand qui l’appelle Cheval tant il est laid à ses yeux. Peu à peu, John trouve sa place dans le village indien et finit par demander en mariage la sœur du chef, Running Dear.

La première fois que j’ai vu ce film (librement adapté d’une nouvelle de Dorothy M. Johnson), j’étais enfant. Il m’avait fait forte impression. Il y a évidemment les vingt première minutes où Richard Harris, entièrement nu, est roué de coups, traîné derrière un cheval, attaché à un poteau, surveillé par les chiens de garde du village indien et une vieille femme au caractère bien trempée (Judith Anderson !) En 1970, c’était révolutionnaire de montrer tel destin à l’écran : un homme blanc réduit en esclavage par des Indiens. Et puis, arrive la scène dont tout le monde a entendu parler au moins une fois dans sa vie : la Danse du soleil. Richard Harris est incisé au niveau de la poitrine avant d’être suspendu au centre de la tente des esprits. Cette scène a éclipsé la seconde partie du film, tragique, particulièrement cruelle, qui rappelle Soldat Bleu de Ralph Nelson, sorti la même année.

Le temps a passé et je m’aperçois qu’Un homme nommé cheval a aujourd’hui tendance à m’agacer : des acteurs étrangers (un acteur fidjien pour Yellow Hand, une actrice grecque pour Running Deer) jouent les Indiens ; certaines scènes sonnent faux, notamment quand il est question de pigments. La scène de suspension est un peu trop christique / hollywoodienne pour être honnête, etc. Cela dit, il faut avoir une certaine indulgence, et se souvenir qu’en 1970 faire un film de ce genre était une révolution, et que les producteurs avaient fait de vraies recherches sur les Sioux et La Danse du soleil, un effort assez rare. John Ford avait ouvert la voie en 1964 avec son chef d’œuvre : Les Cheyennes. Entretemps les connaissances anthropologiques ont progressé et on en sait plus aujourd’hui sur ces sujets qu’il y a cinquante ans. Les habitudes hollywoodiennes aussi ont changé.

Malgré une vraie volonté de filmer la nature, le passage des saisons, la migration des oies, volonté qui évoque parfois le cinéma de Terrence Malick, Elliot Silverstein échoue en partie à montrer la place qu’occupe l’homme dans cette nature sauvage, contrairement au Sydney Pollack de Jeremiah Johnson, un film nettement plus profond, proche parfois de l’abstraction, tourné à peine deux ans plus tard et qui marquera une autre révolution à Hollywood. Comparé à Jeremiah Johnson, Un homme nommé cheval reste très/trop démonstratif et souffre d’approximations techniques (les plans de coupe, sur les zoziaux et les cascades en dégel s’intègrent mal dans le flot du film).

Malgré toutes ces réserves, Un homme nommé cheval reste un film tout à fait regardable, surprenant de cruauté et de brutalité (il existe plusieurs montages, plus ou moins censurés).