Conan et une jeune femme du nom de Natala (sorte de princesse russe à gros cul, gros nichons, ou de blonde dessinée par Ferrari, dont la vue ferait sans doute péter les carotides de ce bon Vladimir Poutine) sont les seuls survivants d’une terrible bataille. Ils s’enfoncent dans le désert et pénètrent dans une cité-oasis désertée, Xuthal la crépusculaire. Enfin pas si désertée que ça, puisqu’ils tombent très vite sur un festin.

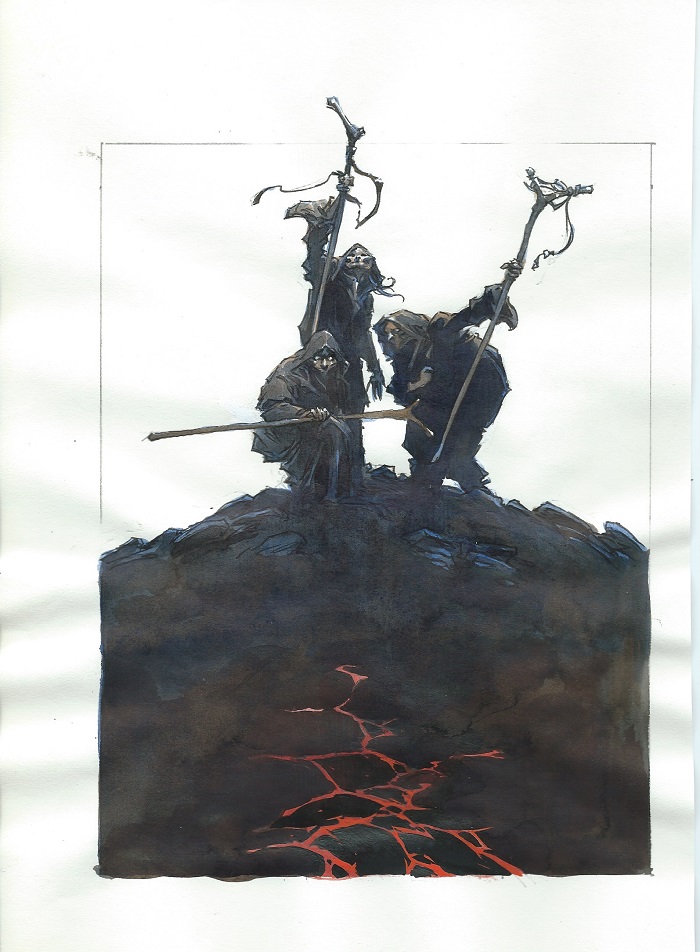

Avec Chimères de fer dans la clarté lunaire, Virginie Augustin avait su adapter Conan sans trahir ses opinions personnelles, bien au contraire. Xuthal la crépusculaire en semble l’antithèse parfaite avec ses femmes très peu vêtues, aux courbes généreuses, dignes des héroïnes de Frazetta, sa scène de partouze, sa scène de domination sadique au fouet. C’est un peu « Le politicaly correct, tu sais où tu peux te le mettre ? Jusqu’au virage sigmoïde ! » En fait, pourquoi pas… pourquoi pas assumer qu’on fait « une BD pour garçons » qui fera vomir la plupart des filles (c’est un peu comme la pornographie, elle est dans son immense majorité tournée pour une audience masculine). Le problème est ailleurs, en ce qui me concerne. J’ai trouvé l’ensemble bavard comme pas possible, avec des cartouches qui paraphrasent ce qu’on voit à l’image, des textes trop petits, pénibles à lire (textes qu’on a très vite envie de lire en diagonal). Certaines expressions m’ont totalement éjecté de ma lecture comme « réalité virtuelle » ou « sommeil artificiel ». Même si l’historie a une indéniable coloration SF. Reste que le monstre (lovecfratien en diable) est aussi beau qu’impressionnant. Que certaines planches sont très convaincantes (quand d’autres, fouillis, laissent de marbre). La narration n’est pas sans défaut, ça et là. L’illustrateur s’amuse comme un fou à planquer des pénis en érection et des vulves un peu partout, ici un champignon, là une porte, ailleurs un bâtiment phallique.

Quand on tourne la dernière page, c’est avec l’impression d’avoir lu un récit trop étiré, farci de texte inutiles et de dialogues médiocres. Mouais, mauvaise pioche. Espérons que Stevan Subic dessinera des choses plus intéressantes dans l’avenir. Il a quand même beaucoup de talent.